>

1級FPおーちゃん!FP2級3級合格合宿 6日目

全科目横断式、最強のFP2級3級の対策講座

楽して合格したい方だけ見てください!!

1級FP技能士おーちゃん。某資格スクールで10年にもわたって数々のFP2級3級の合格者を輩出して来た謎の敏腕講師。

たった7日間の講義で3級FP合格率は何と驚愕の97%

2級FPでも集合クラス(20名)では受講期間2ヶ月でなんと8割超!個別指導ではなんと、驚愕の100%の合格率

そのノウハウを全てブログに公開!全ブログをマスターすれば得点力が格段にUPするよ!

愛すべき全ての読者よ!お前達は俺の生徒だ!

合宿6日目

合宿5日目はこちら前回の復習ポイント

建ぺい率

- 建ぺい率を求める問題文中のキーワードは?→建築可能面積

- 商業地域の建ぺい率は→8/10

- 10%緩和される場合の2つは?→①角地②防火地域内で耐火建築物

- 20%緩和される場合は?→上記の①と②の両方を満たす場合

- 制限無し(100%)の場合は→建ぺい率8/10の地域きで防火地域内に耐火建築物

- セットバック部分は敷地面積計算から→除外する(これは容積率も同じ)

- 2つの地域にまたがり建ぺい率が異なる場合は→加重平均する

容積率

- 容積率を求める問題文中のキーワードは?→延べ床面積

- 前面道路12m未満の場合→道路の幅員✖️4/10(住居系)orその他6/10

- 上記計算と指定容積率を比較して→低い方を選択

- 複数の道に接する場合上記に入れる幅員は→最も道幅が広いものを選ぶ

- セットバック部分は敷地面積計算から→除外する(これは容積率も同じ)

- 2つの地域にまたがり容積率が異なる場合は→加重平均する

接道義務とセットバック

- 都市計画区域や準都市計画区内では原則→幅員4m以上の道路に2m接しなければ建築物は建築できない

- 自動車専用道路は→建築基準法の道路ではない

- 幅員4m未満の道路(42条2項道路)→道路の中心より2mずつ後退した線が道路境界線

- セットバック部分は→建ぺい率と容積率の計算から除外する

- 崖地や川などの場合のセットバック→反対側から4m

退職所得(重要)

計算式をまずは暗記してね!

退職所得の計算式

(退職金ー退職所得控除額)✖️1/2(これを忘れないでね)

まずは上を覚えよう、その上で退職所得控除額の算式を覚えて欲しい。

退職所得控除額

勤続年数20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)

勤続年数20年超の場合

800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

勤続年数20年までが1年当たり40万円で計算する。20年超の計算式の800万円というのは40万円×20年の意味だよ。20年を超える部分は、40万円から70万円に金額が増えるんだ。

注意点

勤続年数の1年未満の端数は切上げ。

勤続年数が5年以下の役員等に対する退職金は1/2しない。

障害者になった事に直接起因する退職の場合は控除額に100万円を加算。

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」提出していないと20.42%の所得税が徴収され確定申告で清算する。

一時所得(重要)

一時所得と言ったらFP試験では保険の解約返戻金か満期保険金だと思ってね一時所得の金額

総収入金額ーその収入を得るために払った金額ー特別控除額(最高50万円)

ここまでが一時所得だ!ここからが重要な論点になるよ

(重要!)

総所得金額に算入される金額は?と聞かれたら

一時所得の金額✖️1/2をする

つまり一時所得は1/2する前の金額の事を一時所得と呼ぶよ

退職所得と一時所得の違い(2分の1)の論点

退職所得は1/2した後が退職所得一時所得は1/2する前が一時所得

一時所得は総所得金額に算入する時に1/2をする。

難しい論点だけど損益通算した後に1/2をするよ。試験対策上は前か後か?という事を記憶してね。

一時所得は原則、総合課税になるよ。

余裕がある人は次の補足も抑えておこう

(補足)

一時払養老保険で保険期間が5年以下などの要件を満たすものの差益は総合課税ではなく20.315%の源泉分離課税となる。

総合課税と分離課税の

タックスプランニングの全体像についての動画を確認してね

その上で退職所得と一時所得の違いの動画をみて欲しい

退職金

(FP3級)勤続年数35年の定年退職者が退職金として3,000万円を受け取る場合、所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は、( )である。

- 800万円+40万円×(35年-20年)=1,400万円

- 3,000万円×1/2=1,500万円

- 800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円

混同しないようにしよう!どちらを聞かれてるかで答えは異なる。

正解は3になるね

退職所得の計算式

(退職金ー退職所得控除額)×1/2(これを忘れないでね)

退職所得控除額

勤続年数20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)

勤続年数20年超の場合

800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

(FP2級)

A社から受け取った退職金に係る退職所得の金額を計算した次の〈計算の手順〉の空欄(1)~(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「○」で示してある。

35年3カ月勤務していたA社を令和元年6月に定年退職した。

A社から支給を受けた退職金の額 :2,500万円

〈計算の手順〉

1.退職所得控除額

(1)万円+○万円×{(2)年-20年}=○万円

2.退職所得の金額

(2,500万円-○万円)×○=(3)万円

考え方

退職所得の計算式

(2,500万円-退職所得控除額)×1/2=(3)○万円

退職所得控除額=1920万円

(1)800万円+70万円×((2)36年ー20年)→35年3ヶ月は切上げで36年

(2500万円ー1920万円)×1/2=290万円

よって答えは

(1)800万円

(2)36年

(3)290万円

(FP2級)

会社員の山田さんは、2019年8月に勤務先を定年退職する予定である。山田さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、山田さんの退職一時金に係る退職所得の金額はいくらになるか?

<資料>

・勤続年数 :32年3ヵ月

・支給される退職一時金:2,500万円

※山田さんは、勤務先の役員であったことはない。

※退職は障害者になったことに基因するものではない。

※「退職所得の受給に関する申告書」は適正に提出するものとする。

解答

(2500万円ー退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額

800万円+70万円×(33ー20)=1,710万円

=395万円になる。

※の事項は上記退職金の補足を参考

一時所得の問題

(FP3級)一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( )の特別控除額を控除して算出する。

解答 50万円

一時所得は2分の1する前までが一時所得になる。

(FP3級)

所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高(①)の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に(②)を乗じた金額となる。

解答

①50万円

②1/2

総所得金額に算入する場合は2分の1するんだったよね

(FP2級)

太郎さんが契約している外貨建て個人年金保険Cの明細は下記<資料>のとおりである。令和元年7月に据置期間が満了し、この外貨建て個人年金保険Cの年金原資を一括で受け取った場合、令和元年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、太郎さんには、この外貨建て個人年金保険Cの一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。

<資料>

・5年以下の一時払養老保険には該当しない

・払込保険料総額(円換算):400万円

・年金原資の一括受取額:600万円

1. 75万円

2. 100万円

3. 150万円

4. 200万円

まずは一時所得の金額から。

下の算式に数字を当てはめてみよう

総収入金額ーその収入を得るために払った金額ー特別控除額(最高50万円)

600万円ー400万円ー50万円=150万円

一時所得の金額は150万円となる、ここからがポイント赤字の箇所だね

総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか?

総所得金額に算入する額は?と聞かれたら2分の1するんだったよね?

よって150万円×1/2=75万円

正解は1になるよ。

FP3級の頻出論点10のまとめ(ライフプランと資金計画)2級では実技で出ます!

ぜひご確認ください!建ぺい率

(FP3級)

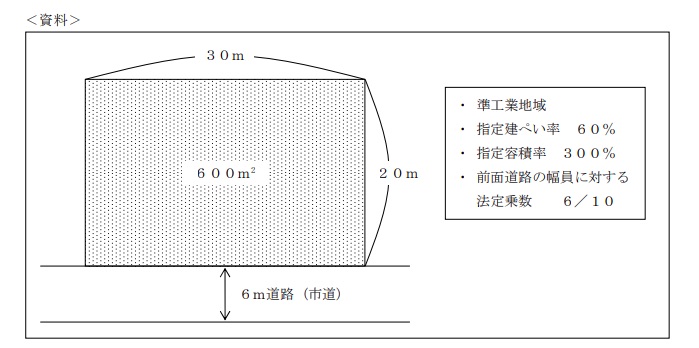

建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建築する場合、この土地に対する建築物の建築面積の最高限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

1. 600×0.6×6/10=216㎡

2. 600×0.6=360㎡

3. 600×3.0=1,800㎡

解説 正解は2番

問題文をまず見る。キーワードが建築面積となっているから、建ぺい率を答える問題になる

指定容積率、前面道路の幅員に対する法定乗数6/10、前面道路の幅員6mはいずれも次にやる容積率の話

600㎡の敷地面積に対して、建ぺい率が6/10(60%)なので 600×0.6=360㎡

(FP2級)

建築基準法に従い、下記<資料>の甲土地に建物を建築する場合の建築面積の最高限度を計算しなさい。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

.jpg)

1. 71.4㎡

2. 91.8㎡

3. 107.1㎡

4. 108.0㎡

さてここでは解答までの思考パターンを解説するよ

- キーワード建築面積なのか延べ床面積なのか?前者なら建ぺい率、後者なら次に学習する容積率

- キーワド建築面積なので、4つの緩和に該当しないかを確認する

- セットバックが無いかを確認する(敷地面積に入れない)注意 反対側が崖や川の場合は反対側から4m

- 建ぺい率の計算。

- 角地や防火地域内といった条件無し。

- セットバックの記載あり

セットバック部分の面積計算

中心線から2m(0.1mセットバック)横幅15mだから0.1m✖️15m=1.5㎡は敷地面積から除外

180㎡ー1.5㎡=178.5㎡

178.5㎡✖️6/10(60%)=107.1 よって正解は3番

容積率の問題

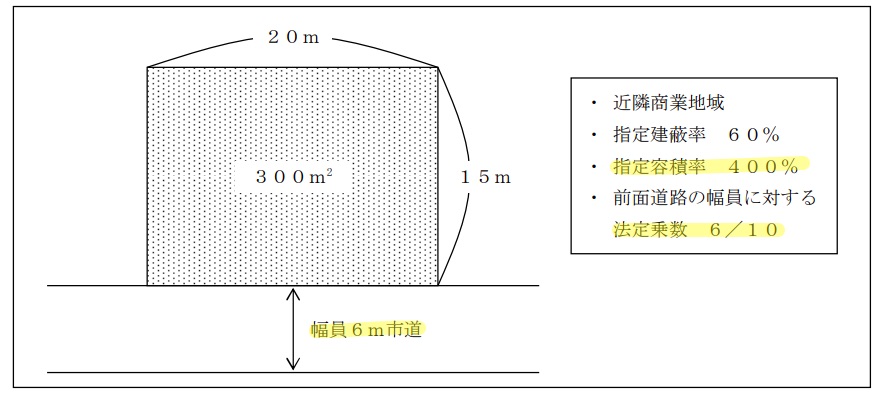

(FP3級)建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建築する場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>

1.300㎡×60%=180㎡

2.300㎡×6m×6/10=1,080㎡

3.300㎡×400%=1,200㎡

解説

- キーワードを探す 延べ床面積なら容積率 建築面積なら建ぺい率

- 延べ床面積なので前面道路の計算をする

- 6m✖️法定乗数6/10=360%

- 指定容積率と比較して低い方を選ぶ360%<400%

- 300㎡✖️360%=1,080㎡ よって正解は2

- セットバックがある場合は幅員は4mで計算し、道路提供部分は敷地面積から除外する

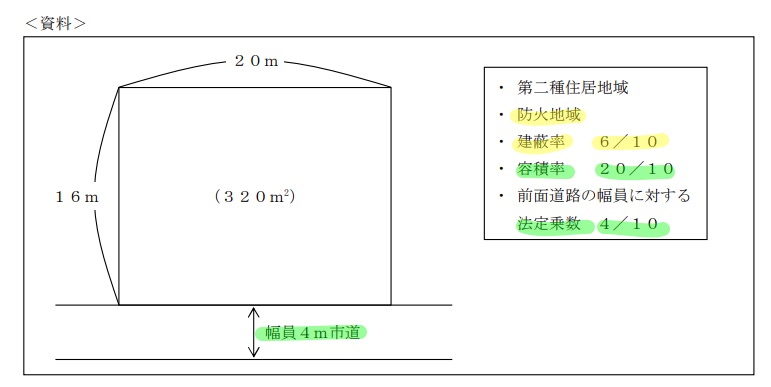

(FP2級)

建築基準法に従い、下記<資料>の土地に耐火建築物を建てる場合、建築面積の最高限度(ア)と延べ面積(床面積の合計)の最高限度(イ)の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、<資料> に記載のない条件については一切考慮しないこと。

1.(ア)192㎡(イ)512㎡

2.(ア)192㎡(イ)640㎡

3.(ア)224㎡(イ)512㎡

4.(ア)224㎡(イ)640㎡

建ぺい率

- 4つの緩和の確認 角地→非該当 防火地域内に耐火建築物→該当 商業地域8/10では無い 2つ目の緩和に該当+10%

- セットバック無し

- 320㎡✖️7/10=224㎡

- 前面道路4m✖️4/10=16/10(160%)指定容積率20/10>16/10

- 320㎡✖️16/10=512㎡

世に出産!双子ちゃんは2倍2倍(出産育児一時金)

よに→42万円

双子ちゃんは2倍2倍→一児当たり

珊瑚の恋。自信ない。(地震保険)

珊瑚→主たる火災保険の30%〜50%

恋→建物5000万家財1000万

自身→地震保険

ない→保険会社による保険料の違いはない

生命保険センキュー!(生命保険会社の破綻)

生命保険→生命保険会社の破綻

センキュー→責任準備金の90%

むやみに出産手当金が優先(出産手当金)

む→6 1週間は7日 7×6=42

や→8 1週間は8日 7×8=56

み→3 3分の2の分母3

に→2 3分の2の分子2

出産手当金優先→傷病手当金が同時に支給される場合は出産手当金が優先する。

6つの係数シゲシゲシゲ

将来の額を求める係数には(シ)現在の額を求める係数には(ゲ)

第1グループ

【将来】終価係数【現在】現価係数 キーワード(複利、一括「まとまったお金」インフレ)

第2グループ

【将来】年金終価係数【現在】減債基金係数 キーワード(積立)

第3グループ

【将来】資本回収係数【現在】年金現価係数 キーワード(取り崩し、ローン)

前面道路よ!(容積率)

前面道路が12m未満の場合に幅員と法定乗数をかけるのは容積率

1級FP技能士おーちゃん。

1級FP技能士おーちゃん。